电话

公司派我去布宜诺斯艾利斯出差。这是我第一次去阿根廷,心想还是尽量住在繁华地带好些,以便了解当地风情,于是预订了位于当地商业街佛罗里达大街上的一家豪华酒店。

抵达当地见到我的导游兼翻译后,没料想这个日裔男子向我道歉说,原本预订的那家酒店当天客满,第一天只好改在另一家。长途旅行后已是疲惫不堪的我也没什么力气多发牢骚,只是说:“只要规格一样就好。”反正第一天晚上只是用来睡觉的。

这是一次漫长的飞行,途中要经停洛杉矶、圣保罗市,后半程更是无所事事、无聊透顶。因公司经费及人员所限,需要独自一人出差的情况并不少见,但如此大费周折还是第一次。

我在一家设计公司做社长助理。公司的业务不仅包括家居室内装修,也包括饭店内部装潢,甚至菜谱、菜品的设计等各个方面。这次的委托人是一对夫妇,丈夫是阿根廷人,他们要开一家阿根廷风味的家常菜馆。

老板是那种极富敬业精神的人,决不会用便宜货搞点“阿根廷风格”来草草了事。如果有时间,他一定会亲赴当地考察;没时间的话,就派懂得几门外语的我到那里挨家考察众多店铺,并把他们的装修情况拍照记录下来。虽然最终的作品无疑仍是东京街头随处可见的舶来货,但老板似乎懂得魔法,懂得如何去赋予店铺生命,他必定设法把店主人的兴趣爱好巧妙融入设计之中,即便预算不多,也会相应地全面考虑。经我们装修过的店铺即便空无一人时会让人觉得略有缺憾,但一有客人进店就立刻焕发出勃勃生机,因此总是顾客盈门。我喜欢看他魔法生效的瞬间,也喜欢在店里找寻自己的摄影作品留下的印记,加之成为摄影师原本就是我的理想,所以对现在的工作心满意足。

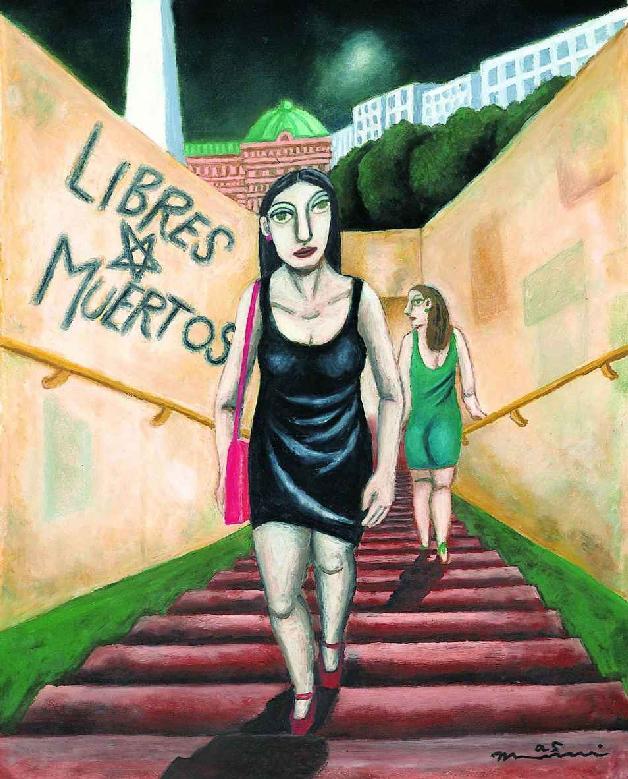

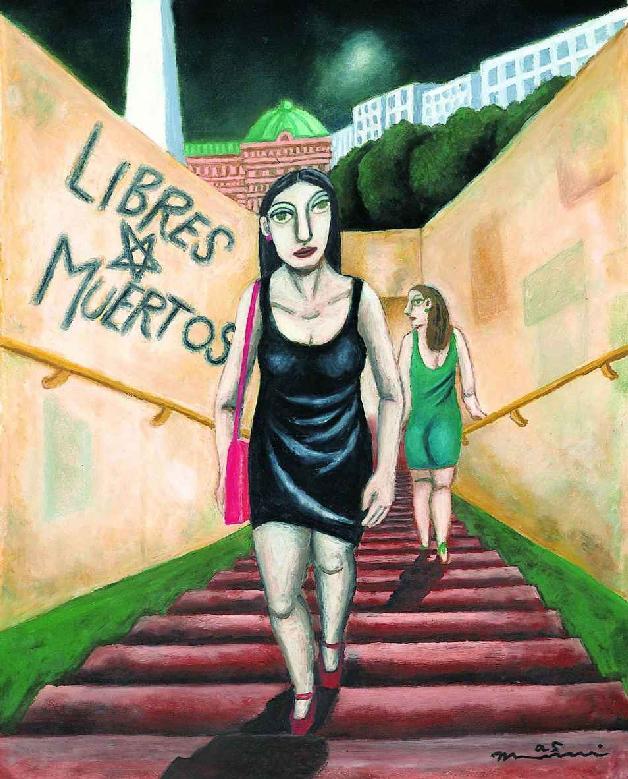

第一眼望去,布宜诺斯艾利斯的确与欧洲街头有些相似,但浓烈的南美气息从各个角落飘出,覆盖了一切。墙壁上的信手涂鸦、广告的艳丽色彩、垃圾飞舞的人行道,还有从未见过的行道树肆无忌惮地伸展着繁茂的枝叶,枝头缀满或红或紫的花朵。不管多么狭窄,只要有一点空间,孩子们就围着足球飞奔追逐。天空也是湛蓝湛蓝的。仿佛没有什么抑制得住南美大陆喷薄欲出的活力,它已经刻在了每个过往行人的脸庞上。

据说这酒店是当地最高档的,不过还是离闹市区远了些。在周围杂乱一片的房舍的映衬下,这座现代化建筑更显得卓尔不群。门前停着一排出租车,门童身穿制服手脚麻利地工作着。一大群十几岁的女孩子,至少有五十个,不知为什么正挤在富丽堂皇的酒店大门处。她们一大堆人叽叽喳喳吵闹着,做什么的都有,手拿杂志的,拿着巨幅标语的……不一而足,大概是哪个摇滚歌星在此下榻吧。女孩们的头发、衣服颜色各不相同,就像是小花瓶里塞满了的五颜六色的鲜花一样,看来是打算彻夜守候了。酒店好像不会放她们进入大堂,但也并不打算将她们驱逐出去。这幅情景很是可爱,街市的喧闹似乎也被带到了这里。

穿过满是商务宾客的大厅,终于来到房间。我先冲了个澡,接着下楼去餐厅吃晚饭。餐厅极富情调,使人仿佛置身欧洲。我慢悠悠吃完一大盘意大利面,又简单拍了几张照片后回到房间。经过三十多个小时的长途旅行,现在终于可以散开头发,解下胸罩和腰带,脱掉连裤袜,好好放松一下了。

身体还是僵硬的,浮肿的腿脚似乎快要抽筋了。窗外可以看见温室一样的室内游泳池的顶棚,还有墙壁岌岌可危的古老的教堂。在与酒店正门相对的教堂侧面有一小块草坪,另有一群追星少女在那里铺上毯子,几个人裹在一起。与守在大门口的女孩子们不同,她们抬头盯着窗户,大概准备通宵守在这里,等那个歌手俯视夜景的时候见上一面。一团团这样的白点点缀在幽幽黑夜中。

我把水放满浴缸,打算舒舒服服泡个澡,然后吃几片安眠药早早睡下。就这样,我在小小的浴缸里躺了下来。

酒店生活最令人烦恼的是洗澡时换洗衣物、洗漱用具等全都被水汽打湿,最惬意的是可以不用清扫、做饭。

泡在热水里,身体的疲倦缓解了许多,差一点睡着。我又慢慢加了点热水,深藏在体内的睡意不觉间受到尖锐的水流声诱惑,渗出体表来。踏上一片未知的土地、时时处在敏感而又紧张的状态之下的身心,仿佛在这热气腾腾的流水中获得解脱,而疲惫却犹如活物,牢牢盘踞在我的体内。

这样不知过了多久,完全泡透的我摇摇晃晃地站起来,光着身子回到房间里。冷气开得很大,却让人感到舒适得恰到好处。打开冰箱拿出一瓶啤酒,借着冰凉的啤酒吃了点药性不强的安眠药,想借此一举消除时差带来的不适。

电视里喋喋不休地讲着西班牙语。我边看电视边喝啤酒,就这样裹在浴巾里坐着。渐渐感到有些冷,于是把冷气调小了些。惹人心烦的空调声一小下来,立刻感觉到了房间里的寂静。除我以外再无其他活动着的生命,灰色的地毯发出幽暗的微光,射灯的光线仅落在手边、脚边,电视屏幕的闪烁充斥着房间的每个角落。睡意无法抑制地袭来,我起身想从行李箱中拿出睡衣。正在这时,电话响了。

大概是安眠药发挥了作用,我的头脑一片混沌,电话看上去白得刺眼,铃声却听起来含糊不清。这铃声慢慢渗入房间的每个角落,像是要挤掉屋里的静默。电话上贴有图示,标出总机、客房服务、外线、叫早服务等号码。我拿起话筒,漫不经心地看了两眼。

看看表,已经是半夜十二点多了。日本正好相反,应该是正午时分。我想,一定是老板打电话来确认我是否平安到达。

“喂。”我拿起电话,可那边传来的只有一片嘈杂。我这时才迷迷糊糊想起,真奇怪!应该不会有人知道我换到这家酒店了呀。

“喂?”我又大声问了一次。这次,隐约有个女人的声音夹杂在一片嗡嗡的杂音中传来。并不是老板,而杂音也清楚地表明,这是国际长途,不是客房之间拨错的电话。

费了好大劲,终于搞清楚是有人在极小声地说着什么,而且是日语。

“请大点声!”

这一次,话筒那边的那个女人一字一顿地大声讲起来:“今天早晨,宫本,出车祸死了。他给您添麻烦了。”

虽然杂音依旧,但这两句话听起来异常清晰。每一字每一句都铿锵有力,如同经过高音质喇叭,从耳边径直闯入体内。那种体验跟潜水一样,在水中仅通过肢体语言与对方沟通,不曾运用言语交流,浮出水面后却感觉已与对方说过千言万语。同样的,杂音并非消失,只是被思想摒弃在外。这是一种特别的听闻方式,集中精神,缩短心与心的距离,就这样倾听交流,只有意思径直传递过来。

“什么?!”

好像我的一声惊呼破除了魔法,房间里的一切又都回到现实中,杂音也跟着回来了,那头的电话随之挂断。

我被孤零零地扔在这间幽暗、寂静、仅有电视中轻微的音乐流淌的房间里,呆呆地眺望着电话上贴着的图示,一次接一次举起酒杯,倒一口酒在嘴里,再举,再倒。就这样不知过了多久,啤酒已经微温,味道更加苦涩。

安眠药在我疲惫的身体里发挥到最大效力,我眼皮沉重,完全无法思考,然而意识却异常清晰,仍然处在刚才的电话所造成的强烈冲击中。

电话应该是雅彦的太太打来的,可她是怎么找到这里来的呢?还有,我怎么也无法想象,那个我此刻脑子里所想的雅彦有可能已经从这个世界上消失了?

不可思议。

我试着打他的手机,却被转到了留言服务。打了几次,每次都是这样。他这个手机是在哪里响着呢?医院?他的遗体旁?种种不祥的猜测没完没了。一颗心太想逃避,画面无法清晰浮现出来。雅彦的手机是黑色还是珍珠白来着?不知不觉我又老在思考这些事情。

我一直坐在那里,直到洗过的头发变凉才踉跄着起身。坐得太久,湿漉漉的身体在床上留下一团圆圆的印迹,像是一摊尿渍。我换上睡衣,不由自主地走到窗边再一次向外望去。

心情不同,眼中的风景也发生了改变。女孩们裹着毛毯坐在草地上,宛如一朵朵盛开的白花。刚才还觉得她们如此辛苦,现在却觉得这样一整夜仰望楼上套间的她们看起来是那么甜蜜,都有些羡慕她们了。光是在近旁守护着心爱的人入眠就很开心了吧!光是和朋友一起守夜就很快乐了吧!黑暗中的毛毯看起来宛如天使的翅膀。

也曾想过打电话到雅彦家问问他太太,可是如果他真的死了,问也无济于事;如果他太太打电话来只是想把死讯通知我,我又岂不是恩将仇报?不管关系怎么好,情人终究是情人。

还是睡吧。在明天的晨光中,在没有疲劳、没有安眠药的时候再作考虑吧。如果确实死了,再着急也没有用啊。想到这里,心头一阵阵绞痛袭来,身体发僵,脑袋嗡嗡作响,愁绪从四面八方排山倒海压过来搅动着我的心。在我的体内,惊惧与震撼恍如惊涛骇浪翻腾不止,而我身处的这间从未见过、从未住过的房间却悄无声息。

多么奇妙的组合,全然格格不入的二者。

我就那样开着电视睡下,心中某处却始终无法释怀,一次次从噩梦中惊醒。现实世界是个更大的噩梦,无论身处何方,心境并无不同。想着外面可爱的女孩们,想着她们色彩鲜艳的服装、她们的发型,这才感到一丝暖意。那些美丽的花儿是守护我梦乡的天使。

我们俩都很忙。出发前夜,在成田的酒店见面时已是半夜两点多。雅彦一脸疲倦地从门外进来,递给我一个纸袋说:“我做了些饭团,吃吧。”他是一个美食家,我们四年前在工作中相识。那时我只有二十六岁,他长我五岁。两个人意气相投,很快便开始交往。回过神来已经在交往了,要问是始于哪一天,谁都说不清楚。

“就喝酒店的茶行吗?”

我把电热水壶烧好的开水倒进备好茶包的杯子,沏上了日本茶。

“就住一夜,怎么弄得这么乱?”雅彦问我。

“我正收拾行李呢。东西胡乱往箱子里一塞就来了,现在想要重新整理整理,可刚刚乱七八糟塞得进去的东西,叠整齐了却怎么也放不下。正头痛呢。”

“怎么可能?”

“不信你看,这套西装就怎么也放不下了。”

“你把两部相机都随身带着不就行了?”

“太重了,不愿意带。”

“那就再胡乱塞塞看。”

“也试过了,还是不行。”

“看来你是在慌乱间偶然创造了奇迹呢。”

“看来只能这么想了。”

我一边和他这样你一言我一语地说着话,一边吃着他做好的精致的饭团。饭团整整齐齐地摆放在“特百惠”餐盒里,加入了各色配料,看上去很是小巧可爱。

“这个芝麻放得太多了吧?”

“我觉得也是。嘴巴发干吧?拍照的时候是好看,可吃起来就太多了。”

“上面撒的芝麻都盖过米饭的味道了。”

“看你,牙上粘得满是芝麻,真吓人。”

“你牙上怎么没有?”

“我会吃啊。”

“哼!”

我常想,如果他和我进行的是这样的对话,那么他们夫妻之间还有什么可说的呢?不过,我不愿意作无谓的猜测,总是尽量避免去想这些。虽然他太太早已得知我们的关系,可她要在娘家那边的店里帮忙,忙得很,一周至少三天住在娘家,又没孩子,再说大家都忙,这才得以风平浪静、相安无事地度日。这种荒诞事也只有在大城市才会发生。就像经常听到的一些故事,里面的人物看似成熟,其实都还很幼稚。

现代人人际交往广泛,很难阻止相互之间发生恋情。尤其在夫妻双方都忙于工作的情况下,婚外情维系起来很简单。这虽然是把责任归咎于环境,但我认为,既然环境成就了这种恋情,那么环境也难辞其咎。除非其间出现什么进退两难的局面,比如我或是他太太怀孕,或者她父母过世,抑或是我任职的公司倒闭等等,有诸如此类的外力介入,事态才会有所改变。我想,终究会有某一瞬间,我们会在外力的作用下体味到真实人生的厚重,而不得不多少改变一点现在的稚气。我并不觉得幼稚可耻,只是不愿意错失这成长的一瞬间。无论那时的自己会如何回顾、评价现在的生活,我都会坦然面对,坦然接受,特别是在恋爱与婚姻都并非永恒的现代社会。

他帮着我收拾行李,两人一直忙活到黎明时分,都累瘫了。没有做爱,十指相扣就睡了。

醒来已是中午,房间里还散发着饭团的味道。

他送我到机场。车窗外,午后的阳光倾泻在千叶县的满眼绿色上。他拖着我的行李箱登上漫长难耐的扶梯,停下来系散开的鞋带,此刻我也正要弯腰提醒他,两个人的头碰在了一起。“好硬的头!”我们几乎同时脱口而出。两人都累得有点情绪低落,我心想这样可不行,请他吃了饭,是顿油乎乎的面条。吃着吃着我不觉伤感起来,他也眉梢垂成八字感叹道:“真不爱来机场,总是惹人伤心。”在出境行李检查处作别时,他一直在向我挥手。

清晨醒来,仍是心有余悸。在做准备工作时,我看到了那个“特百惠”餐盒,原本是想说不定会用得着才放进行李箱的。我紧紧抱住它哭了一会儿,虽然已经闻不到饭团的味道。

他留给情人的只有这个餐盒而已。

为了阻止自己胡思乱想,我干活极为快速卖力,大概也正因如此,摄影工作进行得异常顺利。我和我的翻译兼导游一起跑了近十家店,品品酒,间或吃吃东西,拍了许多照片,其间的我就像是一部机器。

工作太顺利,下午的行程安排完全空了出来。导游问我是想去坐船、购物,还是去教堂,我说想去看看当地人常说起的“卢汉的圣母马利亚”。

多次听闻过相关传说,据说是运送圣母马利亚像的马车行至该地便怎么都动弹不得,于是人们就在原地修建教堂加以供奉。据说她是阿根廷的守护神,同时也是交通安全的保护神。这里发生过许多奇迹。假如雅彦已死,事到如今也无法期待会有什么奇迹发生,可我至少还想为他祈祷,祈祷他升入天国。

乘车过了一个小时多一点,我来到了卢汉小城。这里景致平平,没什么特色,但气氛温馨。有个小广场,一家挨一家满是卖纪念品的小摊,在此还可以看到教堂那两座古老的尖塔,较之欧洲要古朴得多。

教堂里面空荡荡的,连彩色玻璃也朴实无华。那尊圣母马利亚像随随便便摆放在这平淡无奇的教堂的最深处正面祭坛内侧高处。神像不大,头部更是小巧,闪着金色光芒。她身穿淡蓝色圣袍,一双小手像观音菩萨一样合在胸前。远远地看不清表情,面部黝黑,看起来非常古旧。

我一心祷告,祈求不要让雅彦受苦。我决定为他虔诚祈祷十分钟,不让回忆和思念有空可钻。设定好手表上的闹钟功能,一心一意祈祷起来,血管都要爆裂了。悲伤的人是我,可死去的是他本人,最惊恐的也是他本人吧。不管怎样,如果我在人世间的祈祷能够把我的能量传送给他的话,我希望能给他我的所有,让他得到安息。导游大概是从我异乎寻常的祈祷方式中嗅出了些什么,跑出去散步了。我并不理会身后传来的关门声,继续祈祷。我拼命祈祷着,几乎到了流鼻血的地步。我要感激他对我的好,忘记他的不好。

闹钟小声响起,祈祷完毕。大概太过投入了,鼻血竟真的滴答滴答流下来。拿手一擦,手背上留下一道血痕。雅彦一定流了很多血吧,我仅凭少得可怜的信息在猜测,还没想到真正的伤心处,回到日本后会更为悲恸吧。人在旅途,感觉总是不太真切,但泪水还是止不住涌了出来。

“你不要紧吧?”旁边坐着的一位胖胖的老太太问我,说着还递过来一条脏乎乎的手绢。虽然觉得脏,我还是接过来。手绢上有一股好闻的檀香味。

“可是要弄脏了。”

我不好说原本就很脏,于是一边流着鼻血和眼泪,一边这样说。

“送给你了。”

说完,她走了。那种若有若无的关怀最能让人触动,我真的放声痛哭起来,哭过之后用手绢使劲擦干眼泪和血水,推开沉重的大门走了出去。

外面一切如旧,依然是一片阴沉的天空,行道树笔直地延伸向远方。我在厕所洗了洗脸,和导游一起去散步,眼睛还肿着。恍如置身噩梦之中,而呈现在我眼前的一切都是极为慵懒的日暮风景,小城一派祥和、悠闲,云彩染上了一层淡淡的绯红。也有人关上了店门,匆匆往家赶。至于我,即便是回到日本,生活中除了为数不多的几个朋友之外也就一无所有了。没有人在等我。

第二家酒店与前一家截然不同,位于繁华闹市。门外就是熙熙攘攘穿梭往来的人流,很是热闹。晚上,我独自信步街头,又拍了许多店面装修的样片。

疲惫不堪地回到房间,这才想起,糟了,忘记给老板打电话了!也好,借机可以转弯抹角地向他打听一下雅彦的事情。可转念想到求证之后噩耗成真的痛楚,又不觉踌躇起来。正当我磨磨蹭蹭收拾着东西时,电话铃响了。

“喂。”我拿起电话。

“你昨天怎么没住这家酒店啊?害我担心呢。”杂音的那头传来雅彦的声音。我跌坐当场,仿佛黑暗中光明闪现。

我哽咽着说:“昨天客满了。”

“那也要给我留个言嘛。”

可你死了,留言又有什么用?我心里这样想,却又不能告诉他。不觉又想起昨晚给他打的电话,想象中电话的那端应该是他的遗体躺着。这情境依然挥之不去,看来伤痕已然刻上了心头。

他又说:“就是为了你,我这么懒散的人才去买的手机啊。”

“那你在家也要开机啊。”

“我可不愿意工作上的电话打到家里来。”

电话那头依旧是那个活生生、固执、爱出汗、声音嘶哑的雅彦。这些对于现在的我来说已经足够欣喜若狂了,我这才发现自己是那么爱他。我想哭,可一想到那个女人的恶劣行径,想到她执著到甚至跟踪调查出我住处的变动,而自己却天真地把那当成善意,我就懊恼不已。不能哭!一定要忍住才行!

于是,我只是说:“不好意思,当时太累了,拨了一次电话没通,我就睡了。”

单纯的他情绪立刻好转了,说:“记得给我买马特茶回来啊。”一切又都恢复到往昔,真是太好了!我用先前得到的那块满是血迹的手绢擦着眼泪想。

今后当我回忆起在布宜诺斯艾利斯那家酒店度过的那一夜,一定也会记得雅彦的遗体,以及那些夜晚在草坪上为自己喜爱的明星守护梦乡的天使们,还有那尊小巧古旧的圣母像和这方香香的脏手绢。

我不知道这些回忆是否可以称之为美好,但有一点可以肯定,那就是:这是人世间难得一遇的一段奇妙经历。

抵达当地见到我的导游兼翻译后,没料想这个日裔男子向我道歉说,原本预订的那家酒店当天客满,第一天只好改在另一家。长途旅行后已是疲惫不堪的我也没什么力气多发牢骚,只是说:“只要规格一样就好。”反正第一天晚上只是用来睡觉的。

这是一次漫长的飞行,途中要经停洛杉矶、圣保罗市,后半程更是无所事事、无聊透顶。因公司经费及人员所限,需要独自一人出差的情况并不少见,但如此大费周折还是第一次。

我在一家设计公司做社长助理。公司的业务不仅包括家居室内装修,也包括饭店内部装潢,甚至菜谱、菜品的设计等各个方面。这次的委托人是一对夫妇,丈夫是阿根廷人,他们要开一家阿根廷风味的家常菜馆。

老板是那种极富敬业精神的人,决不会用便宜货搞点“阿根廷风格”来草草了事。如果有时间,他一定会亲赴当地考察;没时间的话,就派懂得几门外语的我到那里挨家考察众多店铺,并把他们的装修情况拍照记录下来。虽然最终的作品无疑仍是东京街头随处可见的舶来货,但老板似乎懂得魔法,懂得如何去赋予店铺生命,他必定设法把店主人的兴趣爱好巧妙融入设计之中,即便预算不多,也会相应地全面考虑。经我们装修过的店铺即便空无一人时会让人觉得略有缺憾,但一有客人进店就立刻焕发出勃勃生机,因此总是顾客盈门。我喜欢看他魔法生效的瞬间,也喜欢在店里找寻自己的摄影作品留下的印记,加之成为摄影师原本就是我的理想,所以对现在的工作心满意足。

第一眼望去,布宜诺斯艾利斯的确与欧洲街头有些相似,但浓烈的南美气息从各个角落飘出,覆盖了一切。墙壁上的信手涂鸦、广告的艳丽色彩、垃圾飞舞的人行道,还有从未见过的行道树肆无忌惮地伸展着繁茂的枝叶,枝头缀满或红或紫的花朵。不管多么狭窄,只要有一点空间,孩子们就围着足球飞奔追逐。天空也是湛蓝湛蓝的。仿佛没有什么抑制得住南美大陆喷薄欲出的活力,它已经刻在了每个过往行人的脸庞上。

据说这酒店是当地最高档的,不过还是离闹市区远了些。在周围杂乱一片的房舍的映衬下,这座现代化建筑更显得卓尔不群。门前停着一排出租车,门童身穿制服手脚麻利地工作着。一大群十几岁的女孩子,至少有五十个,不知为什么正挤在富丽堂皇的酒店大门处。她们一大堆人叽叽喳喳吵闹着,做什么的都有,手拿杂志的,拿着巨幅标语的……不一而足,大概是哪个摇滚歌星在此下榻吧。女孩们的头发、衣服颜色各不相同,就像是小花瓶里塞满了的五颜六色的鲜花一样,看来是打算彻夜守候了。酒店好像不会放她们进入大堂,但也并不打算将她们驱逐出去。这幅情景很是可爱,街市的喧闹似乎也被带到了这里。

穿过满是商务宾客的大厅,终于来到房间。我先冲了个澡,接着下楼去餐厅吃晚饭。餐厅极富情调,使人仿佛置身欧洲。我慢悠悠吃完一大盘意大利面,又简单拍了几张照片后回到房间。经过三十多个小时的长途旅行,现在终于可以散开头发,解下胸罩和腰带,脱掉连裤袜,好好放松一下了。

身体还是僵硬的,浮肿的腿脚似乎快要抽筋了。窗外可以看见温室一样的室内游泳池的顶棚,还有墙壁岌岌可危的古老的教堂。在与酒店正门相对的教堂侧面有一小块草坪,另有一群追星少女在那里铺上毯子,几个人裹在一起。与守在大门口的女孩子们不同,她们抬头盯着窗户,大概准备通宵守在这里,等那个歌手俯视夜景的时候见上一面。一团团这样的白点点缀在幽幽黑夜中。

我把水放满浴缸,打算舒舒服服泡个澡,然后吃几片安眠药早早睡下。就这样,我在小小的浴缸里躺了下来。

酒店生活最令人烦恼的是洗澡时换洗衣物、洗漱用具等全都被水汽打湿,最惬意的是可以不用清扫、做饭。

泡在热水里,身体的疲倦缓解了许多,差一点睡着。我又慢慢加了点热水,深藏在体内的睡意不觉间受到尖锐的水流声诱惑,渗出体表来。踏上一片未知的土地、时时处在敏感而又紧张的状态之下的身心,仿佛在这热气腾腾的流水中获得解脱,而疲惫却犹如活物,牢牢盘踞在我的体内。

这样不知过了多久,完全泡透的我摇摇晃晃地站起来,光着身子回到房间里。冷气开得很大,却让人感到舒适得恰到好处。打开冰箱拿出一瓶啤酒,借着冰凉的啤酒吃了点药性不强的安眠药,想借此一举消除时差带来的不适。

电视里喋喋不休地讲着西班牙语。我边看电视边喝啤酒,就这样裹在浴巾里坐着。渐渐感到有些冷,于是把冷气调小了些。惹人心烦的空调声一小下来,立刻感觉到了房间里的寂静。除我以外再无其他活动着的生命,灰色的地毯发出幽暗的微光,射灯的光线仅落在手边、脚边,电视屏幕的闪烁充斥着房间的每个角落。睡意无法抑制地袭来,我起身想从行李箱中拿出睡衣。正在这时,电话响了。

大概是安眠药发挥了作用,我的头脑一片混沌,电话看上去白得刺眼,铃声却听起来含糊不清。这铃声慢慢渗入房间的每个角落,像是要挤掉屋里的静默。电话上贴有图示,标出总机、客房服务、外线、叫早服务等号码。我拿起话筒,漫不经心地看了两眼。

看看表,已经是半夜十二点多了。日本正好相反,应该是正午时分。我想,一定是老板打电话来确认我是否平安到达。

“喂。”我拿起电话,可那边传来的只有一片嘈杂。我这时才迷迷糊糊想起,真奇怪!应该不会有人知道我换到这家酒店了呀。

“喂?”我又大声问了一次。这次,隐约有个女人的声音夹杂在一片嗡嗡的杂音中传来。并不是老板,而杂音也清楚地表明,这是国际长途,不是客房之间拨错的电话。

费了好大劲,终于搞清楚是有人在极小声地说着什么,而且是日语。

“请大点声!”

这一次,话筒那边的那个女人一字一顿地大声讲起来:“今天早晨,宫本,出车祸死了。他给您添麻烦了。”

虽然杂音依旧,但这两句话听起来异常清晰。每一字每一句都铿锵有力,如同经过高音质喇叭,从耳边径直闯入体内。那种体验跟潜水一样,在水中仅通过肢体语言与对方沟通,不曾运用言语交流,浮出水面后却感觉已与对方说过千言万语。同样的,杂音并非消失,只是被思想摒弃在外。这是一种特别的听闻方式,集中精神,缩短心与心的距离,就这样倾听交流,只有意思径直传递过来。

“什么?!”

好像我的一声惊呼破除了魔法,房间里的一切又都回到现实中,杂音也跟着回来了,那头的电话随之挂断。

我被孤零零地扔在这间幽暗、寂静、仅有电视中轻微的音乐流淌的房间里,呆呆地眺望着电话上贴着的图示,一次接一次举起酒杯,倒一口酒在嘴里,再举,再倒。就这样不知过了多久,啤酒已经微温,味道更加苦涩。

安眠药在我疲惫的身体里发挥到最大效力,我眼皮沉重,完全无法思考,然而意识却异常清晰,仍然处在刚才的电话所造成的强烈冲击中。

电话应该是雅彦的太太打来的,可她是怎么找到这里来的呢?还有,我怎么也无法想象,那个我此刻脑子里所想的雅彦有可能已经从这个世界上消失了?

不可思议。

我试着打他的手机,却被转到了留言服务。打了几次,每次都是这样。他这个手机是在哪里响着呢?医院?他的遗体旁?种种不祥的猜测没完没了。一颗心太想逃避,画面无法清晰浮现出来。雅彦的手机是黑色还是珍珠白来着?不知不觉我又老在思考这些事情。

我一直坐在那里,直到洗过的头发变凉才踉跄着起身。坐得太久,湿漉漉的身体在床上留下一团圆圆的印迹,像是一摊尿渍。我换上睡衣,不由自主地走到窗边再一次向外望去。

心情不同,眼中的风景也发生了改变。女孩们裹着毛毯坐在草地上,宛如一朵朵盛开的白花。刚才还觉得她们如此辛苦,现在却觉得这样一整夜仰望楼上套间的她们看起来是那么甜蜜,都有些羡慕她们了。光是在近旁守护着心爱的人入眠就很开心了吧!光是和朋友一起守夜就很快乐了吧!黑暗中的毛毯看起来宛如天使的翅膀。

也曾想过打电话到雅彦家问问他太太,可是如果他真的死了,问也无济于事;如果他太太打电话来只是想把死讯通知我,我又岂不是恩将仇报?不管关系怎么好,情人终究是情人。

还是睡吧。在明天的晨光中,在没有疲劳、没有安眠药的时候再作考虑吧。如果确实死了,再着急也没有用啊。想到这里,心头一阵阵绞痛袭来,身体发僵,脑袋嗡嗡作响,愁绪从四面八方排山倒海压过来搅动着我的心。在我的体内,惊惧与震撼恍如惊涛骇浪翻腾不止,而我身处的这间从未见过、从未住过的房间却悄无声息。

多么奇妙的组合,全然格格不入的二者。

我就那样开着电视睡下,心中某处却始终无法释怀,一次次从噩梦中惊醒。现实世界是个更大的噩梦,无论身处何方,心境并无不同。想着外面可爱的女孩们,想着她们色彩鲜艳的服装、她们的发型,这才感到一丝暖意。那些美丽的花儿是守护我梦乡的天使。

我们俩都很忙。出发前夜,在成田的酒店见面时已是半夜两点多。雅彦一脸疲倦地从门外进来,递给我一个纸袋说:“我做了些饭团,吃吧。”他是一个美食家,我们四年前在工作中相识。那时我只有二十六岁,他长我五岁。两个人意气相投,很快便开始交往。回过神来已经在交往了,要问是始于哪一天,谁都说不清楚。

“就喝酒店的茶行吗?”

我把电热水壶烧好的开水倒进备好茶包的杯子,沏上了日本茶。

“就住一夜,怎么弄得这么乱?”雅彦问我。

“我正收拾行李呢。东西胡乱往箱子里一塞就来了,现在想要重新整理整理,可刚刚乱七八糟塞得进去的东西,叠整齐了却怎么也放不下。正头痛呢。”

“怎么可能?”

“不信你看,这套西装就怎么也放不下了。”

“你把两部相机都随身带着不就行了?”

“太重了,不愿意带。”

“那就再胡乱塞塞看。”

“也试过了,还是不行。”

“看来你是在慌乱间偶然创造了奇迹呢。”

“看来只能这么想了。”

我一边和他这样你一言我一语地说着话,一边吃着他做好的精致的饭团。饭团整整齐齐地摆放在“特百惠”餐盒里,加入了各色配料,看上去很是小巧可爱。

“这个芝麻放得太多了吧?”

“我觉得也是。嘴巴发干吧?拍照的时候是好看,可吃起来就太多了。”

“上面撒的芝麻都盖过米饭的味道了。”

“看你,牙上粘得满是芝麻,真吓人。”

“你牙上怎么没有?”

“我会吃啊。”

“哼!”

我常想,如果他和我进行的是这样的对话,那么他们夫妻之间还有什么可说的呢?不过,我不愿意作无谓的猜测,总是尽量避免去想这些。虽然他太太早已得知我们的关系,可她要在娘家那边的店里帮忙,忙得很,一周至少三天住在娘家,又没孩子,再说大家都忙,这才得以风平浪静、相安无事地度日。这种荒诞事也只有在大城市才会发生。就像经常听到的一些故事,里面的人物看似成熟,其实都还很幼稚。

现代人人际交往广泛,很难阻止相互之间发生恋情。尤其在夫妻双方都忙于工作的情况下,婚外情维系起来很简单。这虽然是把责任归咎于环境,但我认为,既然环境成就了这种恋情,那么环境也难辞其咎。除非其间出现什么进退两难的局面,比如我或是他太太怀孕,或者她父母过世,抑或是我任职的公司倒闭等等,有诸如此类的外力介入,事态才会有所改变。我想,终究会有某一瞬间,我们会在外力的作用下体味到真实人生的厚重,而不得不多少改变一点现在的稚气。我并不觉得幼稚可耻,只是不愿意错失这成长的一瞬间。无论那时的自己会如何回顾、评价现在的生活,我都会坦然面对,坦然接受,特别是在恋爱与婚姻都并非永恒的现代社会。

他帮着我收拾行李,两人一直忙活到黎明时分,都累瘫了。没有做爱,十指相扣就睡了。

醒来已是中午,房间里还散发着饭团的味道。

他送我到机场。车窗外,午后的阳光倾泻在千叶县的满眼绿色上。他拖着我的行李箱登上漫长难耐的扶梯,停下来系散开的鞋带,此刻我也正要弯腰提醒他,两个人的头碰在了一起。“好硬的头!”我们几乎同时脱口而出。两人都累得有点情绪低落,我心想这样可不行,请他吃了饭,是顿油乎乎的面条。吃着吃着我不觉伤感起来,他也眉梢垂成八字感叹道:“真不爱来机场,总是惹人伤心。”在出境行李检查处作别时,他一直在向我挥手。

清晨醒来,仍是心有余悸。在做准备工作时,我看到了那个“特百惠”餐盒,原本是想说不定会用得着才放进行李箱的。我紧紧抱住它哭了一会儿,虽然已经闻不到饭团的味道。

他留给情人的只有这个餐盒而已。

为了阻止自己胡思乱想,我干活极为快速卖力,大概也正因如此,摄影工作进行得异常顺利。我和我的翻译兼导游一起跑了近十家店,品品酒,间或吃吃东西,拍了许多照片,其间的我就像是一部机器。

工作太顺利,下午的行程安排完全空了出来。导游问我是想去坐船、购物,还是去教堂,我说想去看看当地人常说起的“卢汉的圣母马利亚”。

多次听闻过相关传说,据说是运送圣母马利亚像的马车行至该地便怎么都动弹不得,于是人们就在原地修建教堂加以供奉。据说她是阿根廷的守护神,同时也是交通安全的保护神。这里发生过许多奇迹。假如雅彦已死,事到如今也无法期待会有什么奇迹发生,可我至少还想为他祈祷,祈祷他升入天国。

乘车过了一个小时多一点,我来到了卢汉小城。这里景致平平,没什么特色,但气氛温馨。有个小广场,一家挨一家满是卖纪念品的小摊,在此还可以看到教堂那两座古老的尖塔,较之欧洲要古朴得多。

教堂里面空荡荡的,连彩色玻璃也朴实无华。那尊圣母马利亚像随随便便摆放在这平淡无奇的教堂的最深处正面祭坛内侧高处。神像不大,头部更是小巧,闪着金色光芒。她身穿淡蓝色圣袍,一双小手像观音菩萨一样合在胸前。远远地看不清表情,面部黝黑,看起来非常古旧。

我一心祷告,祈求不要让雅彦受苦。我决定为他虔诚祈祷十分钟,不让回忆和思念有空可钻。设定好手表上的闹钟功能,一心一意祈祷起来,血管都要爆裂了。悲伤的人是我,可死去的是他本人,最惊恐的也是他本人吧。不管怎样,如果我在人世间的祈祷能够把我的能量传送给他的话,我希望能给他我的所有,让他得到安息。导游大概是从我异乎寻常的祈祷方式中嗅出了些什么,跑出去散步了。我并不理会身后传来的关门声,继续祈祷。我拼命祈祷着,几乎到了流鼻血的地步。我要感激他对我的好,忘记他的不好。

闹钟小声响起,祈祷完毕。大概太过投入了,鼻血竟真的滴答滴答流下来。拿手一擦,手背上留下一道血痕。雅彦一定流了很多血吧,我仅凭少得可怜的信息在猜测,还没想到真正的伤心处,回到日本后会更为悲恸吧。人在旅途,感觉总是不太真切,但泪水还是止不住涌了出来。

“你不要紧吧?”旁边坐着的一位胖胖的老太太问我,说着还递过来一条脏乎乎的手绢。虽然觉得脏,我还是接过来。手绢上有一股好闻的檀香味。

“可是要弄脏了。”

我不好说原本就很脏,于是一边流着鼻血和眼泪,一边这样说。

“送给你了。”

说完,她走了。那种若有若无的关怀最能让人触动,我真的放声痛哭起来,哭过之后用手绢使劲擦干眼泪和血水,推开沉重的大门走了出去。

外面一切如旧,依然是一片阴沉的天空,行道树笔直地延伸向远方。我在厕所洗了洗脸,和导游一起去散步,眼睛还肿着。恍如置身噩梦之中,而呈现在我眼前的一切都是极为慵懒的日暮风景,小城一派祥和、悠闲,云彩染上了一层淡淡的绯红。也有人关上了店门,匆匆往家赶。至于我,即便是回到日本,生活中除了为数不多的几个朋友之外也就一无所有了。没有人在等我。

第二家酒店与前一家截然不同,位于繁华闹市。门外就是熙熙攘攘穿梭往来的人流,很是热闹。晚上,我独自信步街头,又拍了许多店面装修的样片。

疲惫不堪地回到房间,这才想起,糟了,忘记给老板打电话了!也好,借机可以转弯抹角地向他打听一下雅彦的事情。可转念想到求证之后噩耗成真的痛楚,又不觉踌躇起来。正当我磨磨蹭蹭收拾着东西时,电话铃响了。

“喂。”我拿起电话。

“你昨天怎么没住这家酒店啊?害我担心呢。”杂音的那头传来雅彦的声音。我跌坐当场,仿佛黑暗中光明闪现。

我哽咽着说:“昨天客满了。”

“那也要给我留个言嘛。”

可你死了,留言又有什么用?我心里这样想,却又不能告诉他。不觉又想起昨晚给他打的电话,想象中电话的那端应该是他的遗体躺着。这情境依然挥之不去,看来伤痕已然刻上了心头。

他又说:“就是为了你,我这么懒散的人才去买的手机啊。”

“那你在家也要开机啊。”

“我可不愿意工作上的电话打到家里来。”

电话那头依旧是那个活生生、固执、爱出汗、声音嘶哑的雅彦。这些对于现在的我来说已经足够欣喜若狂了,我这才发现自己是那么爱他。我想哭,可一想到那个女人的恶劣行径,想到她执著到甚至跟踪调查出我住处的变动,而自己却天真地把那当成善意,我就懊恼不已。不能哭!一定要忍住才行!

于是,我只是说:“不好意思,当时太累了,拨了一次电话没通,我就睡了。”

单纯的他情绪立刻好转了,说:“记得给我买马特茶回来啊。”一切又都恢复到往昔,真是太好了!我用先前得到的那块满是血迹的手绢擦着眼泪想。

今后当我回忆起在布宜诺斯艾利斯那家酒店度过的那一夜,一定也会记得雅彦的遗体,以及那些夜晚在草坪上为自己喜爱的明星守护梦乡的天使们,还有那尊小巧古旧的圣母像和这方香香的脏手绢。

我不知道这些回忆是否可以称之为美好,但有一点可以肯定,那就是:这是人世间难得一遇的一段奇妙经历。

微信扫码关注

随时手机看书